tokiwa資料館

1949年(昭和24年)

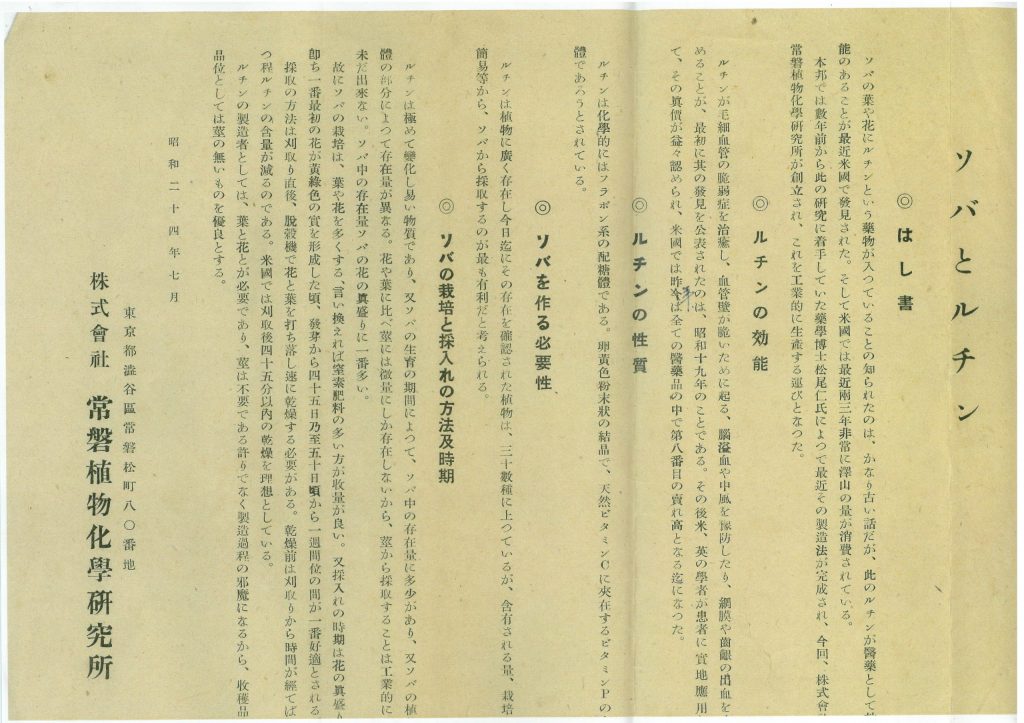

1949年8月 設立趣意書

【設立趣意(抜粋)】

植物化学の成果の医薬的応用により、社会公衆の福祉増進に寄与することを念願として設立するものであって、従って本社の事業は単に営利のみを目的とせず、一半の力を植物化学の発達にも投ぜんとするものである。若し之に依って祖国再建の礎石の一半を荷うこと、なれば、本社設立の主旨は達成されたに近い。

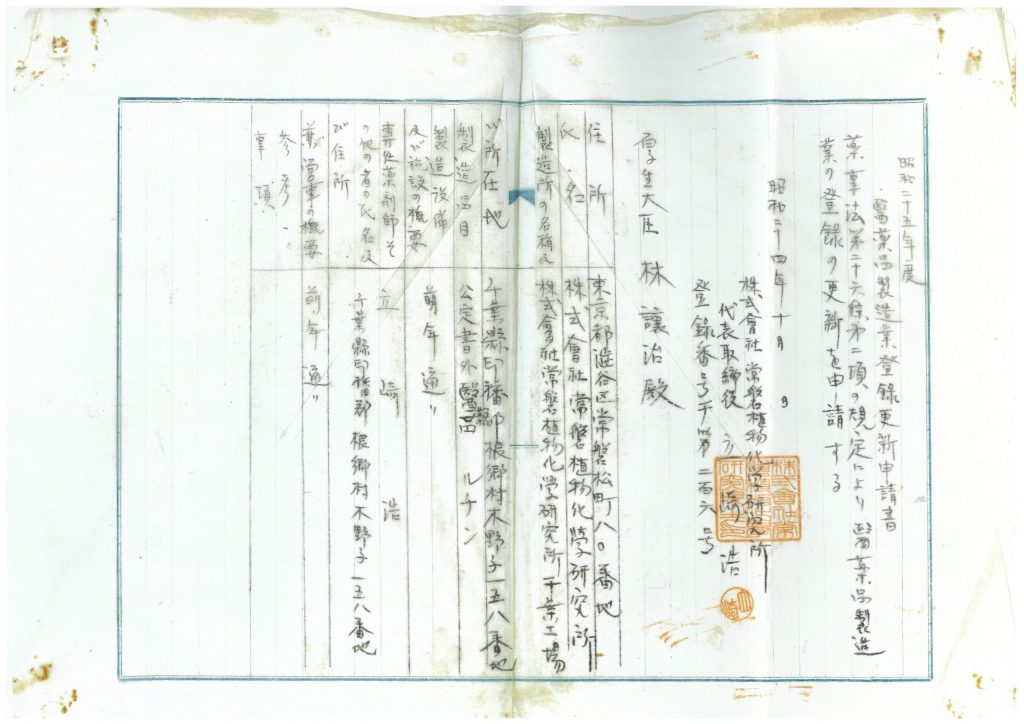

1949年9月21日 医薬品製造業許可証(ルチン)

-scaled-1-1024x764.jpg)

1949年9月30日 株式会社常磐植物化学研究所設立

社名:株式会社常磐植物化学研究所

住所:東京都渋谷区常磐松町80番地

製造所名称:株式会社常磐植物化学研究所千葉工場製造所

所在地:千葉県印旛郡根郷村木野子158番地

株式会社常磐植物化学研究所は、国立衛生試験所 第12代所長の松尾仁が中心となり、

のちの第2代社長となる立﨑浩と共に創業しました。

初代社長 松尾仁

国立衛生試験所

(現国立医薬品食品衛生研究所)

第12代所長

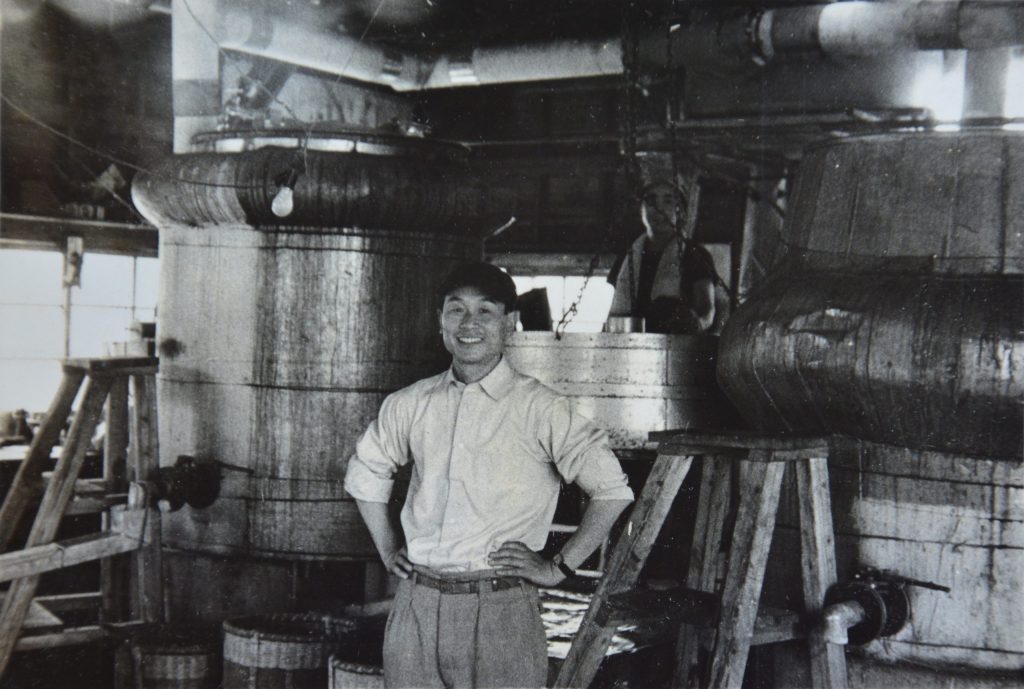

代表取締役工場長 立﨑浩

(のちの第2代社長)

千葉工場を立﨑の自家用地に建設。

設立時の役員

代表取締役工場長 立﨑 浩

取締役 松尾 禮

監査役 立﨑 敏

(根郷村第16代村長)

社章「八紘一宇(はっこういちう)」の商標を吉松仁平(啓陽)氏※より譲り受ける

設立趣意書には「単に営利のみを目的とせず、一半の力を植物化学の発展に投ぜんとする」ことを掲げる。

「八紘一宇」とは天地四方八方の果てにいたるまで、この地球上に生存する全ての民族が、あたかも一軒の家に住むように仲良く暮らすこと、つまり世界平和の理想を掲げたもの。

常磐植物化学研究所では、「八紘一宇」を「敬慕」と解釈しており、

現在も社章として社員が身に着けている。

※吉松仁平(啓陽)氏:

1890年10月に愛媛県今治市にて、代々受け継がれた薬舗(やくほ)大津屋 吉松家6代長男として誕生。20歳には仁平を襲名し家業を継ぎ、一貫して家庭薬の道を進んだ。漢学や英語、墓相学(ぼそうがく)等を学び博学多才であったと言われる。仁平氏は元厚生次官、衆議院議員を務めた亀山孝一氏とも親交があり、その立ち振る舞いは誠実で権威にも屈しない気骨のある人であったことが知られている。また、その信条に「薬は病む人の苦しさ、弱さを思いやりつつ、また医師にかかわれない人のため親身になって作るものである」と自身の薬の道を説いた。

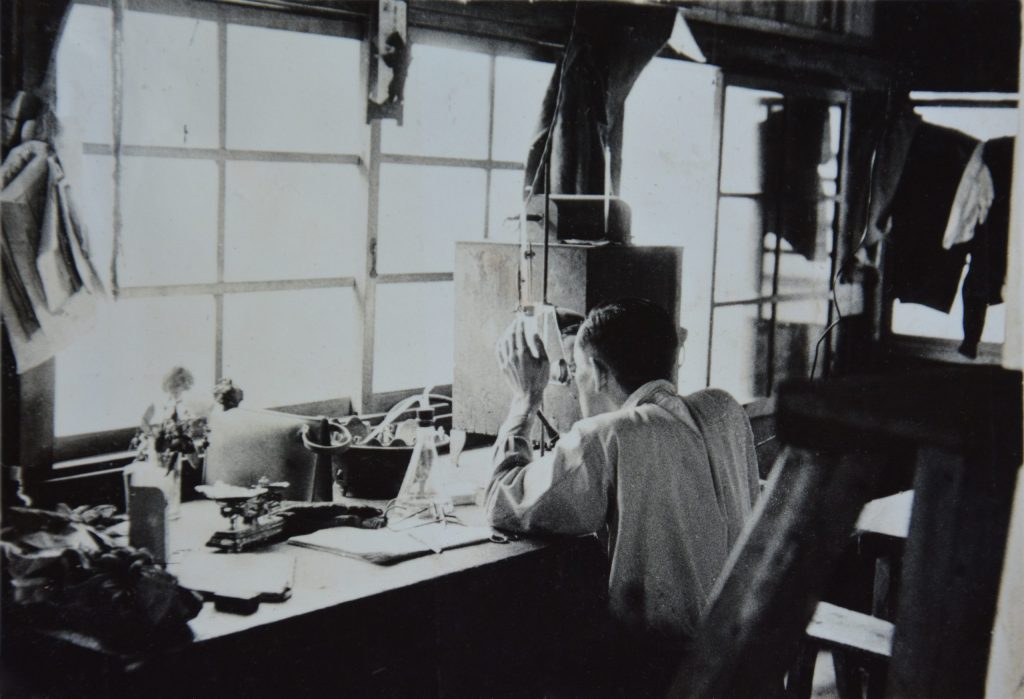

木造の建物を3棟建て、そこに大きな抽出釜を設置し、スタートした。

1953年(昭和28年)

1953年5月 ルチンの試験成績書

-scaled-1-1024x725.jpg)

日本で初めて、医薬品原薬としてルチンの製造を開始する

ルチンはビタミンPの本体として1944年に米国において初めて醫薬用の用途を明らかにされたものであって、毛細血管の脆弱性を治療する効能があり、脳溢血、中風の予防薬として重視されている他、原因不明の出血に応用されて卓効があることが確認されていた。

1957年(昭和32年)~

第二代社長 立﨑浩

写真は、会長在職時のもの

千葉工場を立﨑の自家用地に建設。ルチン製造用原料として30町歩のソバ栽培試験を実施。1951年からルチンの原料として塊花検討。翌年より塊花からの抽出を開始し、安定供給体制を整えた。

1984年(昭和59年)~

第三代社長 立﨑 隆

1973年、グリチルリチンに含まれる不純物を日本で初めて除くことに成功し、食品添加物に加えて国内最高純度の医薬品原薬として供給を開始。

**********

1966年3月9日

医薬品製造品目追加許可申請書(グリチノンA)

1970年

常磐植物化学研究所の基礎を築いたグリチノンA(グリチルリチン)が誕生。

**********

1989年(昭和64年)~

1989年から41000㎡を造成する大規模な新工場の建設を開始

第4工場竣工(多目的ライン工場):1997年(平成9年)6月

グリチルリチンの製造を中心に、種々の植物抽出に対応できる多目的ラインを設置。

ヨーロッパではすでに医薬品の主力商品となっていたイチョウ葉エキスやブルーベリーなどの主力製品の製造を開始。

本社上空より撮影

第4工場

本社社屋

1996年(平成8年)

1996年12月 日本イチョウファーム設立

2ヘクタールの研究栽培農場において高品種のイチョウ葉を生産するための試験を開始。

福島県相馬郡新地町に広大な栽培農場を持つ日本イチョウファームにおいて無農薬のイチョウ葉を生産。

2006年(平成18年)

GMP対応の医薬品原薬工場竣工

創業当初からのルチンやグリチルリチン誘導体の製造に加え、漢方エキス製剤及び生薬エキスの受託を開始。また、大手製薬メーカーとの共同で植物由来の原薬開発に着手するなど、治験薬ニーズに応える体制を整備。

2010年(平成22年)~

第四代社長 立﨑 仁

2019年、博士号(薬科学)を取得。

常磐植物化学研究所を多方面に広げ、2020年には地域未来牽引企業に選定、2021年には勇気ある経営大賞 優秀賞受賞に導いた。

2011年(平成23年)

ブランドロゴの一新~「tokiwa」ロゴの導入~

急速に変化する時代とお客様のニーズにいち早く対応するために、より高い(1)柔軟性、(2)先進性、(3)国際性、を兼ね備えた企業へ変容することを目的とし、新たな顔としてコーポレートロゴを導入。

ブランドカラーはブルー。植物の天然成分を作り出す、豊かでピュアな「水」をイメージ。 また、センターにまっすぐ伸びるグリーンの「i」は、植物の未知なるちからを表現し、水と植物の普遍性を表現している。

2020年(令和2年)

「地域未来牽引企業」に選定

2020年10月13日、「地域未来牽引企業」に選定。

「地域未来牽引企業」とは、地域経済の中心的な担い手となりうる事業者として、

経済産業省が選定する企業のことである。

今後も地域経済に貢献できるよう、全社一丸となって取り組んでいく。

2021年(令和3年)

「事業継続力強化計画」に認定

2021年2月18日、「事業継続力強化計画」の認定取得。

「事業継続力強化計画」の認定制度とは、中小企業が策定した防災・減災の事前対策に関する計画を経済産業大臣が認定する制度。

今後も防災・減災対策を促進していき、事業継続力強化に精進していく。

2021年(令和3年)

勇気ある経営大賞 優秀賞受賞

2021年7月20日、勇気ある経営大賞 優秀賞を受賞。

千葉県に本社がある企業としては初受賞となる。

「勇気ある経営大賞」とは、東京商工会議所が、過去に拘泥することなく高い障壁に挑戦し、理想の追求を行うなど勇気ある挑戦をしている中小企業またはグループを顕彰する制度。

機能性表示食品対応素材の拡充および健康経営への取り組み強化へのかじ取りがが高く評価された。